[En la filosofía universitaria] con frecuencia también se aplica una artimaña cuya invención se puede remitir a los señores Fichte y Schelling. Me refiero a la artimaña pícara de escribir de una manera oscura, esto es, incomprensible, en lo cual la verdadera sutileza estriba en disponer de tal modo su galimatías que el lector crea que es culpa suya si no lo entiende; mientras que el autor sabe muy bien que es por culpa suya, pues no tiene nada que comunicar. […] Alentados por estos ejemplos, casi todo escritorzuelo miserable ha intentado desde entonces escribir con afectada oscuridad, para que parezca como si no hubiese palabras que pudiesen expresar sus elevados o profundos pensamientos.

SCHOPENHAUER, Arthur ~ Parerga y Paralipómena

Decir que la arquitectura es una de las disciplinas más intrincadas y difíciles de ejercer con brillantez es algo que creemos que no descubre nada nuevo; no obstante, nunca está de más ponerlo de manifiesto, sobre todo para aquellos legos en la materia que puedan dejarse llevar por la fatuidad de las arquitecturas que más salen a la palestra en los medios públicos, los variopintos personajes y la parafernalia que las rodean, amén de lo abstruso o gratuito de muchos de los discursos teóricos que las acompañan. Basta pensar en la casa unifamiliar más sencilla: debe poder sostenerse por sí sola, salvaguardar al propietario de la intemperie dándole el máximo confort posible, irrenunciables cualidades estéticas, proveerle de agua corriente, luz, gas, acceso adecuado a la red eléctrica, evacuación de aguas, ventilación y luz natural suficientes, y un largo etcétera; cuestiones todas que el arquitecto ha de tener en cuenta para su concepción y su elaboración hasta el último nivel de detalle. Si además subimos en la escala de trabajo, desarrollando la propuesta de un edificio, obra, intervención, etc. más complejos, se trata de una tarea que excede con mucho las capacidades de una sola persona.

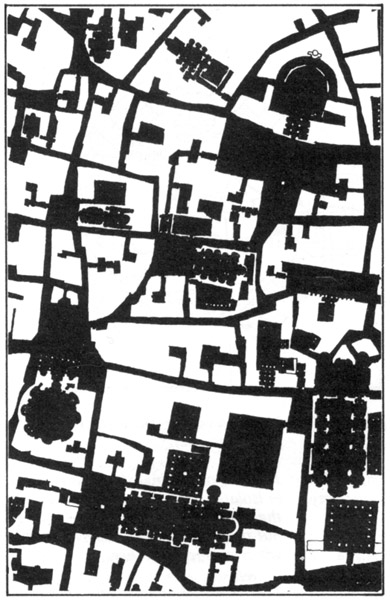

De este modo, tendría todo el sentido asumir que la complejidad es una de las características inherentes a la profesión: complejidad de manejar los tiempos, los espacios, las formas, los materiales, los usos, para alcanzar un todo coherente y que establezca una conexión consciente con las circunstancias de su época y su contexto. La respuesta de los arquitectos frente a esta realidad del proceso arquitectónico, sin embargo, ha oscilado por lo general entre dos términos relativamente opuestos.

Hay épocas en que la tendencia es a operar sobre la base de un sistema al que se otorga el valor de una cierta estabilidad: así, el arquitecto dispone de unas herramientas que se dan por correctas para proporcionar la solución global de cada proyecto, mientras los problemas más localizados, una vez resuelto el esquema general de actuación, pueden ser enfocados de manera más sencilla. El Renacimiento es claramente uno de estos períodos: la asunción de los órdenes clásicos como solución universal de la relación entre arquitectura y usuario crea un marco de actuación en el que, si uno hace un uso adecuado de estas normas cuya validez se tiene fuera de toda duda —debido al principio de autoridad que emana de su utilización en las civilizaciones clásicas—, alcanza a conformar una pieza que satisface directamente lo que la sociedad espera de ellas.

Aunque pueda parecer contradictorio, la obra de los maestros de la arquitectura moderna —Mies Van der Rohe, Le Corbusier, Walter Gropius…— presenta una solución al problema de la complejidad en la línea del artista total renacentista (un hecho puesto de relieve entre otros por Eisenman al evidenciar el clasicismo implícito en la arquitectura de la modernidad): dotando a sus proyectos de una solución holística, generan un sistema que, digámoslo así, hace parecer fácil aquello que es inabarcablemente difícil. El problema de la complejidad se da por descontado: el trabajo encomiable del arquitecto es entonces el de impregnar con una idea global el caos de procesos, imputs proyectuales, sistemas y elementos que se superponen y entran en contradicción entre ellos en toda obra arquitectónica. Esta idea orgánica, sencilla sólo en apariencia, consigue laminar las diferencias antes mencionadas creando así una experiencia asumible para el usuario, que de otro modo se vería abrumado por la vorágine de la vida moderna.

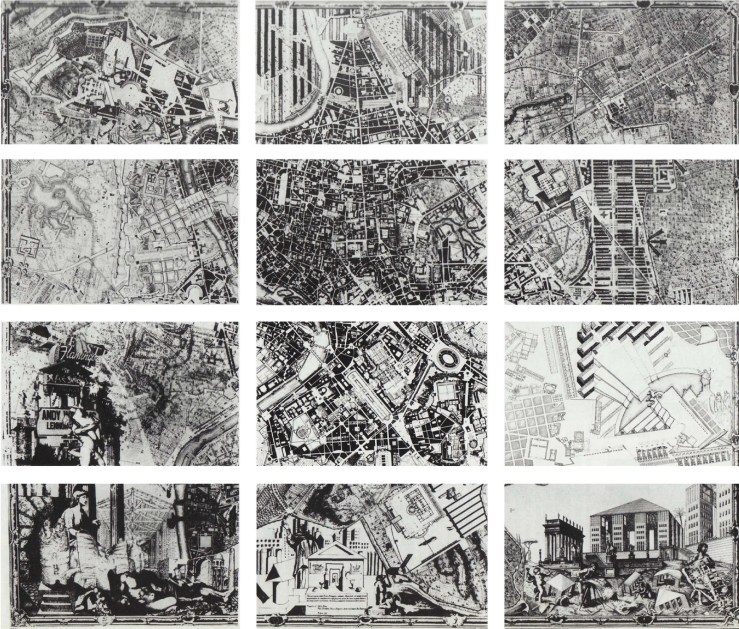

Es sobre este punto que la teoría posmoderna ha basado gran parte de la crítica a su predecesora: a fuerza de enmascarar la complejidad bajo un sistema ajeno a la naturaleza de los procesos de la realidad, aquélla ha podido producir sólo monotonía, tedio, repetición, hastío. Paradójicamente, a causa del inmenso esfuerzo invertido en hacer de lo real algo racional y funcional, lo que ha acabado consiguiéndose es hacer de ello lo común, lo esperado. La arquitectura moderna ha banalizado la complejidad. En palabras de Robert Venturi: menos no es más, menos es aburrido [less is a bore]. ¿Cuál es, entonces, la alternativa? Antes hemos dicho que la historia de la arquitectura, como podría aducirse en todas las artes, oscila entre dos momentos: el primero, cuyo hilo hemos ido siguiendo, viene guiado por una voluntad de oponerse a la complejidad, de buscar la salvación en un modelo cuya validez viene asumida desde fuera, bien otorgada por el pasado (Renacimiento) o por una lógica racionalista-funcionalista (Modernidad).

La alternativa a omitir la complejidad es asumir la complejidad. Aceptar el hecho de que la arquitectura se compone de incontables aspectos entrelazados y contradictorios, y no sólo eso, sino ponerlo de manifiesto: no escoger una única solución correcta, sino proponer dos o más posibles y hacer ver sus conflictos. No blanco o negro: blanco y negro, y a veces gris. Según la visión posmoderna, sólo así puede reflejarse fielmente lo que de otro modo queda sobreseído en favor de una malentendida claridad.

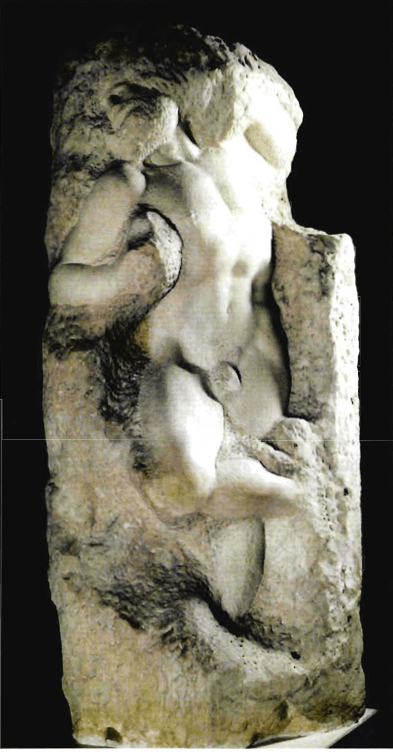

A lo largo de la historia, entonces, este tipo de mentalidad ha surgido siempre que la anterior ha llegado a un punto de agotamiento (y viceversa); cuando la belleza del orden clásico se convirtió en repetitiva, cuando la arquitectura de Bramante se convirtió en lo que se esperaba, fondo en lugar de frente, surgió, imbuida del espíritu de la Contrarreforma —que exigía una nueva arquitectura capaz de entusiasmar y epatar a las masas, única forma de hacerlas volver al redil católico—, la riqueza de la experiencia barroca, la voluptuosidad de las formas, la exuberancia como necesidad. (Aunque el péndulo volvió a oscilar y esta época fue considerada por la posterior puridad neoclásica como una de injustificables excesos).

Entonces, si la arquitectura posmoderna entronca con esta tradición barroca —la cual acepta y a veces incluso referencia, simula o copia conscientemente— y ese espíritu de complejización inherente a ciertas etapas de la historia, ¿por qué ha sido y sigue siendo tan denostada? Las respuestas son múltiples, pero seguramente una de las de más peso es que asumir la complejidad y explicitarla gratuitamente son cosas muy distintas. El posmodernismo ha confundido en muchas ocasiones contradicción con contraposición, yuxtaposición con acoplamiento y simultaneidad con caos. El modo de dar visos de realidad a lo que con buen criterio se defendía en el plano teórico ha variado, sin solución de continuidad, desde lo kitsch hasta la simple falsificación de lo tradicional, cuando no a la abstracción más deprimente. Donde puede contarse con un sustrato teórico amplísimo y una diversidad de temas desarrollados poco comparable en la historia de la arquitectura, puede igualmente decirse que su producción material es, cuanto menos, decepcionante. Quizá la causa sea que, como las casas experimentales de Eisenman o las poesías dibujadas de John Hejduk parecen querernos decir, el plano en el que la posmodernidad se mueve a gusto no es ciertamente uno tridimensional, sino aquel que asume como innegociable la presencia del tiempo.