No hay un espacio social, sino varios espacios sociales e incluso podríamos decir que una multiplicidad ilimitada; el término «espacio social» denota un conjunto innumerable. En el curso del crecimiento y desarrollo ningún espacio llega a desaparecer: lo mundial no abole lo local.

LEFEBVRE, Henri ~ La producción del espacio, 1974

La fosilización podría definirse como la conservación de una estructura o forma característica tras desaparecer el uso para la que fue concebida. El fósil pervive determinando implacablemente la realidad, sin cargarla de contenido. Cuando predomina sobre todo otro aspecto, lo urbano se esclerotiza y el progreso natural se hace imposible.

Se trata de un proceso que forma parte de la evolución histórica de la ciudad y el territorio: no en vano, se pueden rastrear numerosos ejemplos formales en los diversos anfiteatros que hoy subsisten como plazas o circunvalaciones, los dameros regulares adaptados por los pobladores posteriores o los campamentos militares que acabaron consolidándose como villas de pleno derecho.

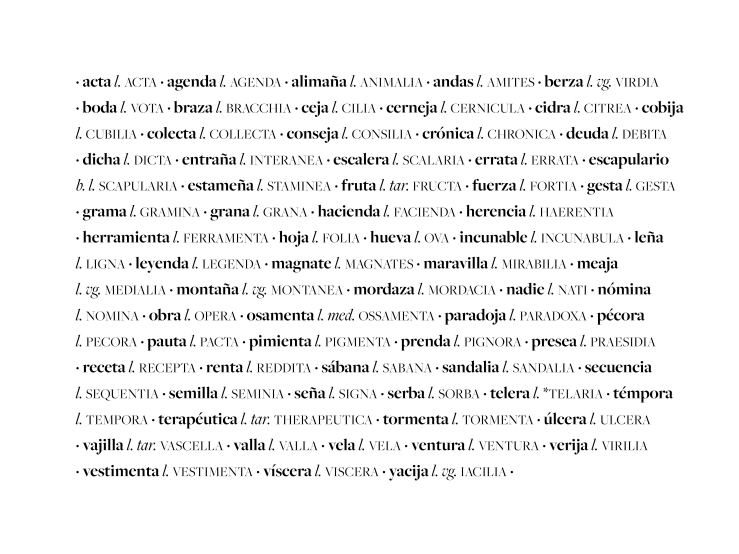

Esta es una lista, nada exhaustiva, de plurales fósiles en lengua castellana. Todas estas palabras fueron en algún momento entendidas como pertenecientes al número plural y, aunque la mayoría de ellas fueron regramaticalizadas como singulares, en otras persiste de algún modo su condición original, al entenderse como nombres colectivos o incontables. No hay más que preguntarse cuál es el plural de «leña» para entender de lo que se habla. Pero es que, más allá de este fenómeno concreto que sirve de ejemplo, se podría decir que el corpus de cada lengua no es sino un gigantesco fósil: repetimos los fonemas, palabras y construcciones que heredamos de generación en generación, los cuales fueron escogidos por algún motivo que en su uso corriente está completamente olvidado, aunque no por eso deja de determinarnos.

Si el lenguaje no está exento de este fenómeno, menos aún lo están la sociedad o la cultura. Los rituales no son sino fosilización social: la forma de un acto se superpone a su contenido. El único valor de sus gestos se halla en el consenso de la sociedad, que los repite independientemente de su inutilidad u obsolescencia. Así, muchas de nuestras instituciones se basan en rituales de épocas pasadas que tuvieron sentido de por sí en el momento de ser establecidos, pero perviven hoy únicamente en su continuo re-presentarse.

El principio fundamental que opera en la fosilización es el de la inercia de la forma. Sencillamente, el coste que tendría la «actualización», «corrección» u «ordenación» de lo obsoleto no compensaría en prácticamente ningún caso respecto de su simple perpetuación como estructura. Este es el motivo de que los viejos cauces fluviales puedan pervivir como campos de cultivo durante siglos, aunque el aprovechamiento del territorio no sea el óptimo.

Esta es también la causa de que la propiedad del suelo, como valor especialmente resiliente, resulte un indicador muy interesante para «leer» la historia de la ciudad de formas nada evidentes. Ello explica el fenómeno de los descubridores de ghost lanes, internautas que comparten sus hallazgos sobre pequeñas cicatrices en la ciudad, una Scarchitecture que asiste al paso de los siglos inasequible al desaliento. Al fin y al cabo, la historia de la propiedad puede entenderse casi como una historia de la resistencia.

Uno de los ejemplos más conocidos podría ser el de la casa de Edith Macefield en Seattle. En 2006, la señora Macefield rechazó un millón de dólares cuando su vivienda se convirtió en el último impedimento para que su barrio fuese adquirido con idea de construir una gran superficie comercial. La solución, compartida con las famosas casas clavo de la República Popular China, fue continuar con el proyecto igualmente: la casa se convertía así, de camino, en monumento improvisado y reclamo publicitario, un giro nada desconocido para el capitalismo.

En 1974 Old Shambles, una de las zonas históricas más emblemáticas de la ciudad de Mánchester, fue derruida casi por completo para construir el centro comercial Arndale. Solo se decidió conservar los dos pubs de la imagen, de origen medieval, bajo una nueva cimentación de hormigón armado que permitiera el paso de vehículos al nivel inferior.

Pero la cosa no acabaría ahí. En 1998–9, Old Shambles como proyecto de ciudad volvió a la primera plana tras haber quedado destruido el entorno con un atentado del IRA. Su restauración planteó un gran debate técnico y ciudadano, pues la manera de llevarla a cabo fue la de desmontar los edificios pieza a pieza para volverlos a ensamblar 300 metros más al norte, en un entorno más «apropiado», cerca de la catedral. Como con el santuario de Ise, en Japón, que se reconstruye cada 20 años, volvía a plantearse la paradoja de Teseo…

Esta entrada resume la segunda parte de una presentación realizada en la ETSA de Sevilla el 13 de diciembre de 2019 en el marco de la asignatura «Arquitectura y Patrimonio», por invitación del profesor Ricardo Alario López.